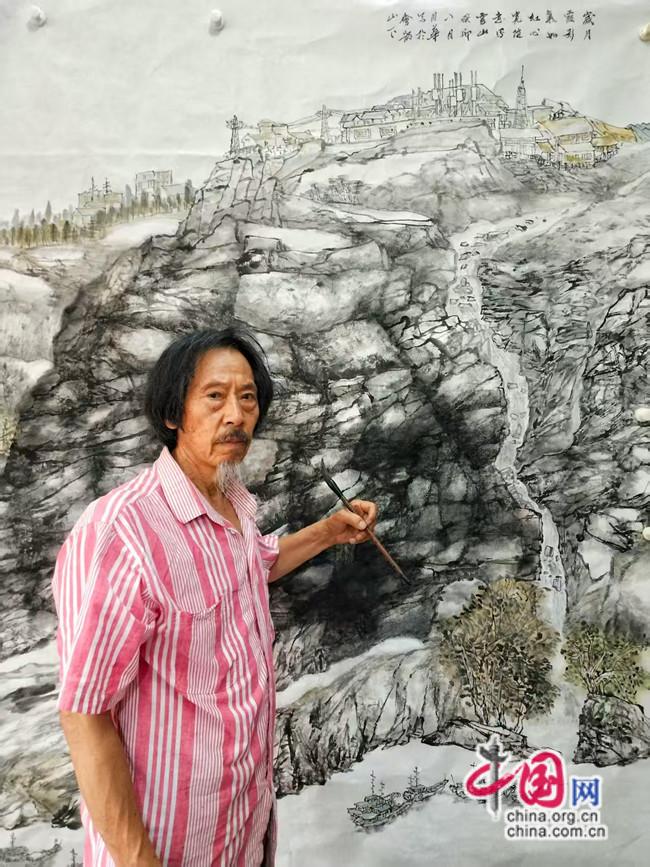

在湖南益阳的一隅静谧画室里,我遇见了画家张月华。一杯清茗氤氲出的不仅是午后的闲适,更是一位艺术家近六十载岁月沉淀后的从容与豁达。他手边堆放着泛黄的《诗经》、厚厚的速写本,还有刚完成不久的百幅清溪村写生作品。这些画作,如同他生命旅程中的一个个注脚,勾勒出他对艺术执着追求和对生活深沉热爱。

从顽童到画家:初心不改的艺术之路

十岁那年,邻居高鹏举先生递给他十五张石涛的画,并叮嘱他临摹学习。这一举动,为张月华打开了通往艺术世界的大门。彼时,美术资料匮乏,黄胄、候一民等大家的作品只能通过报刊杂志窥见一二,但即便如此,那些寥寥数笔却充满生命力的速写依旧令少年张月华陶醉不已。为了积累素材,他将剪贴下来的好素描装订成册,甚至提着沉重的包裹往返长沙取回珍贵的美术资料。尽管条件艰苦,但他始终未曾放下手中的笔。

恢复高考后,胡海超先生力荐他进入广州美术学院深造,然而命运多舛,父亲一句“画画能当饭吃吗?”让他最终选择留在家乡工作。此后,无论是下放知青、造船厂油漆工,还是子弟学校美术老师,身份虽不断变换,但那份对绘画的热爱却始终未变。每年,他都会把过期挂历当作素描本,在菜场、车站、码头捕捉平凡人物的瞬间;工厂则成为他记录日常生活的重要场所。他说:“画,不仅仅是技艺,它是一种坚持,一种对生活的态度。”

扎根乡土,放眼天地:湘楚韵味的艺术语言

张月华生于新化,长于益阳,雪峰山的巍峨、洞庭湖的烟波、资江畔的吊脚楼,都滋养了他的创作灵感。他师承林散之、胡海超、钱松喦等名家,却并不拘泥于传统技法,而是将自然灵性与个人哲思融入其中,形成了独特的艺术风格。他的作品兼具传统丹青的幽远意境与现代生活的温度。

线条如行云流水般流畅,墨色浓淡相宜,构图虚实相生,每一张速写都仿佛是一个故事,既记录了场景,又传递了情感。2022年,他骑着一辆老旧摩托车,驻扎在清溪村进行写生创作。青山绿水、龙灯花鼓、读书露营……150幅速写生动展现了这片土地上的生态变迁与人文活力。“这是我对‘艺术源于生活’的一种诠释。”张月华坦言,“我希望观者能够透过这些画作,感受到自然的敬畏、传统的创新以及生命的礼赞。”

布衣素履,精神丰盈:孤独而坚定的艺术守望

在这个流量至上的时代,张月华却选择了一条截然不同的道路。他深居简出,淡泊名利,书房中堆满了《左传》《春秋》《论语》《唐诗宋词》等经典书籍,而物质需求却极为简单。他常说:“别人嚼过的馍没味道。”因此,他的每一幅作品都来源于扎实的写生基础、丰富的阅读积淀和深刻的生活体验。

与张月华共事多年的同行评价道:“他是一个纯粹的人,内心干净得像一汪泉水。”正因为这份纯粹,他的作品总能直抵人心。在教学岗位上,他视学生如己出,倾囊相授;在公益活动中,他默默回馈乡梓,毫无保留。即使面对外界的喧嚣纷扰,他也始终保持着内心的宁静,以笔为舟,在山水与人文之间寻找精神的归宿。

尾声:乘物以游心,驶向辽阔的精神彼岸

如今,张月华的首次个展正在进行时,主题聚焦于益阳清溪村的速写专题。这不仅是一次艺术成果的展示,更是他多年来扎根乡土、观察生活的一份答卷。正如庄子所言:“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷。”张月华用自己的画笔诠释了这种超然物外的境界。

对于未来,他没有太多宏大的计划,只希望能够继续行走于大地之上,用速写记录更多鲜活的生命片段。“艺术之路无涯,我仍在路上。”张月华微笑着说道。他的眼神中,有一种坚定的力量——那是属于一位真正艺术家的信仰与追求。

【责任编辑:郭旭】

未经允许不得转载:头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事 » 张月华:用速写记录生活 以丹青描绘人生(图)

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事